我想书写苦难,想一气呵成。可是没有苦难,没有一气呵成,没有快意,只有人生。

人生五年。

一、起

高考是人生最重要的一场考试,这是别人认为的。

五年前6.7号晚上看琅琊榜消遣的男孩从未这样想过。

他高中最喜欢的一句话说:“你选了一条违背主流的道路,就必须要付出非常大的代价,才能获得主流的认可”。

这句话,他到现在都记得。他从未后悔。

五年前6.7日下午四点十分,他写下填空题最后一题的答案,平静的抬头看了看时钟,还有五十分钟,他缓缓地下笔,一笔一划,波澜不惊,时间平淡的走过,就这么结束了。

18岁的七月,没有肆意的狂欢,平淡的不像盛夏。虽然收到录取通知书的那一刻,他的心还是抽搐了那么一下。

二、往

他想了很久没有动笔。这五年的一点一滴,这个又爱又恨的地方,这些已经离开或终将离开的人,他想了一遍又一遍。

他的记忆好像从来没有这么清晰过。

高等数学板书飞扬神采奕奕的老师,普通化学人生经历无穷的厂长,背着1米2丁字尺狂奔的工图少年,面面相觑四顾无言的线代考试,永不熄灯永远怀念的升升412,办公部每周的忙碌与愉快,摄影部一起送报纸的点滴日常,早八和晚十的南湖图书馆,为是否离开土建而纠结的日日夜夜,还有那个在校运会认识的永远的小孩子。这是他的大学一年级,热情。

提交降级申请时别人的不理解,1218认识的大学最好的女生朋友,迎新时给“学弟”们发自内心的建议,厚着脸皮和“学长”们住在一起的日子,支付宝首页的纳斯达克和招商白酒,热烈而短暂但没有遗憾的恋爱,陪他度过漫长岁月的mbp2018,还有偷偷摸摸组装的第一台电脑,以及坐在最后一排看着第一排座位的感慨万千。这是他的大学二年级,分岔。

那些痛苦而黑暗的日子,那些人性最深处的考验,那些无能的不甘狂怒,新冠疫情肆虐武汉时的煎熬,为自己的警觉和谨慎而庆幸万分,那些和老朋友相处的日子,见证历史美股熔断的黑色三月,相信书中有永恒的四月,看到朋友实习offer时的羡慕与自卑。这是他的大学三年级,痛苦。

早八晚十的脚踏实地,被雷鸣冬日狂风十月雨治愈的分秒,I栋和C栋的午饭晚饭之约,看到十一点起床考研党时的恨铁不成钢,东门外三人份的扬州炒饭,茶余饭后的三两散步,替朋友前程担心的每分每秒,朋友在南湖旧食堂的无声痛哭,以及那篇《我们到底该如何做出选择?》,工作还是读研的纠结,拒绝美团offer时的尴尬,收到蚂蚁offer的喜悦。这是他的大学四年级,努力。

他的第四个大学寝室他的保龄协会,那个经常闷闷不乐不喜交流的傻逼,还有杀死一个行业的双减政策,人人得而诛之的互联网反垄断,阴霾重重的股票市场,焦虑万分又十分开心的实习期,充满奇幻的北京之旅,想成为一个up的冲动,对自身缺点的肤浅认知,对未来不确定性的担忧,对这五年经历的惆怅和迷思。这是他的大学五年级,冲击。

他敲下这些回忆,重新怀念这五年时光,嘴角上扬。他心想,没有遗憾。虽然如果重新来过,他会做的更好。

五年前他三个人来,带着失意的愤恨和少年的热血来;五年后他一个人走,带着矛盾的爱恨和满腔的憧憬走。

三、来

昨天,6.7号,答辩结束,五年过去,依旧平淡,依旧只有24小时,不多一分,不少一秒。没有任何特别。

他很喜欢看《一起同过窗》,里面的每次别离都令人伤感,终于到了自己要走的时候,那天会是什么感觉呢?

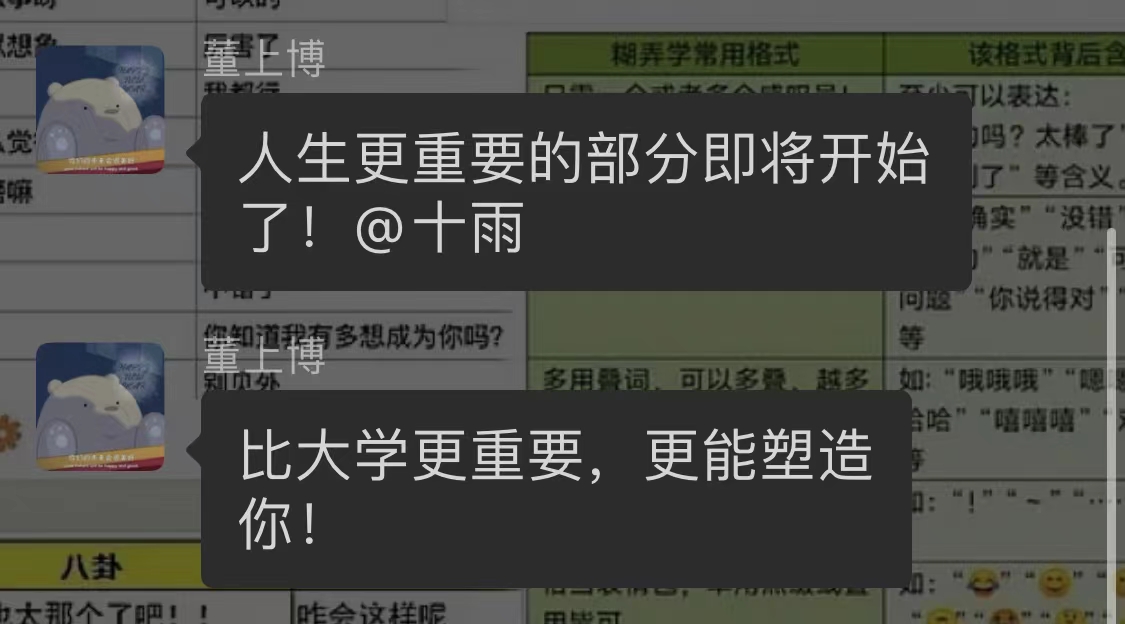

姐姐和他讲:人生最重要的部分即将开始。

往者不可谏,来者犹可追。下个五年会是什么样呢?自己又想被塑造成什么样的人?他暗暗问自己。

28岁的今天,会比现在更好吗?会被塑造成一个更美好、更善良、更明朗、更坚定、更少年的人吗?

他期待这天,正如我期待这天一样。

他轻声说,别忘记自己的梦。

四、终

五点了,收卷,结束,尘埃落定。

五年前的晚上,他通宵看完了《余罪》,今天他看《The Boys》。

五年前他最喜欢的歌是《new boy》,今天依旧是。

五年过去,五年过来。他说,下次见。

毕业快乐,祝,永远在路上。

谨以此文纪念“他”的人生五年。谁知道五年后的28岁他,又是怎么样的少年呢?